方酸菁是一种具有两性离子共振结构的染料,在红光及近红外区具有较强的吸收与荧光发射,能级带隙较窄,被广泛应用于光诊疗、有机光电器材料与器件等领域。相较于方酸菁中常见的苯系电子给体,由富电子的五元环与缺电子的七元环骈合而成的非苯芳烃薁,具有较大的分子偶极矩、反Kasha规则的荧光发射等性质。将薁单元引入方酸菁骨架中,有望在保持染料近红外吸收的同时削弱或淬灭其荧光,提升材料的光热转换效率。此外,通过化学结构修饰,可进一步拓展薁基方酸菁衍生物在近红外区的光谱吸收范围和强度。

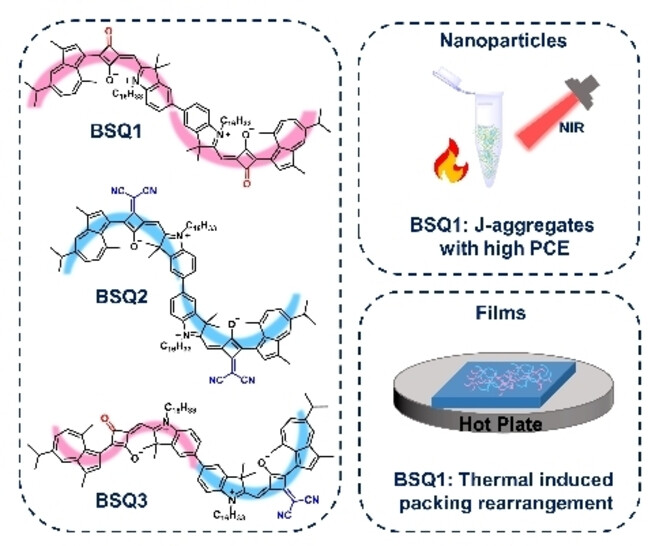

近年来,高希珂组设计合成了系列薁基方酸菁近红外分子,首先将天然产物愈创木薁引入方酸菁分子骨架,设计合成了同源二聚体BSQ1、BSQ2和异源二聚体BSQ3(图1)。将其分别制成纳米粒子,研究表明,未发生二氰基亚甲基取代的BSQ1形成J-型聚集体,相比于其溶液的吸收光谱发生红移,BSQ2和BSQ3则形成H-型聚集体。薄膜研究表明,三个化合物的薄膜均呈J-型聚集,且BSQ1薄膜在热退火后发生明显的聚集态结构形貌变化,热退火后以其为活性层制备的OFET器件空穴迁移率提升两个数量级,为0.012 cm2 V−1 s−1。此外,含有两个二氰基亚甲基取代的BSQ2纳米粒子在808 nm激光照射下表现出高达54.1%的光热转换效率。该工作为薁基不对称方酸菁衍生物的设计合成及其结构-性能关系研究提供了新思路。相关研究成果发表在Chem. Eur. J.2024, 30, e202400474上。

图1. 愈创木薁构筑的方酸菁染料及其聚集行为研究

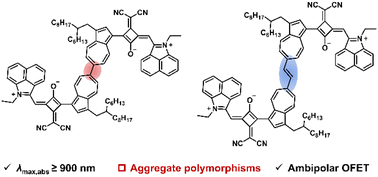

随后,以含有苯并吲哚单元的薁基不对称方酸菁构筑了薁单元6-位以单键直接相连或通过双键桥连的二聚体分子Az-SQ-S和Az-SQ-D(图2)。通过改变溶剂种类、混合溶剂的比例、化合物浓度、温度等,研究了此类分子的聚集行为。Az-SQ-S和Az-SQ-D均倾向于以H-聚集方式堆积,其最大吸收峰相较于单分子态均发生明显蓝移,但Az-SQ-S在正己烷体系中可形成以J-聚集为主的纳米片。OFET测试结果表明,Az-SQ-S和Az-SQ-D为双极性有机半导体材料。该研究为薁基方酸菁分子的化学修饰和分子聚集体调控提供了研究思路。相关研究成果发表在Org. Chem. Front.2024, 11, 7059−7068上。

图 2. 单/双键相连的薁基方酸菁二聚体及其性质研究

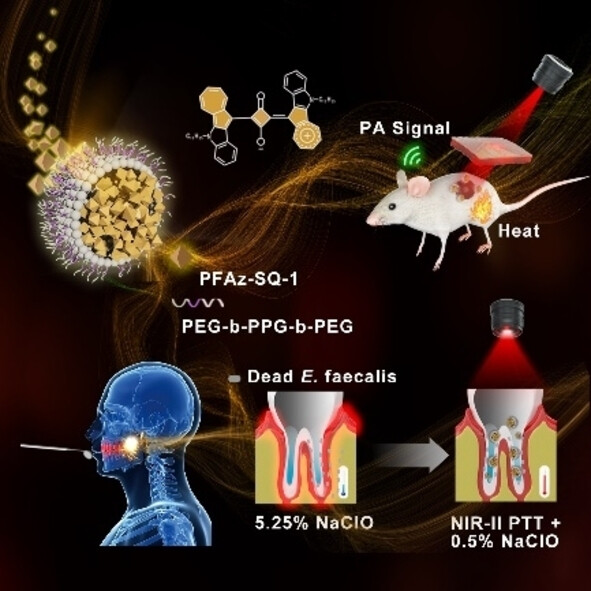

基于前期研究基础,以薁单元稠合位点不同的薁并吲哚类多环杂芳烃为砌块,设计合成了“分子骨架同分异构”的薁基稠环方酸菁衍生物PFAz-SQ-1和PFAz-SQ-2(图3)。PFAz-SQ-1中薁的五元环与吲哚稠合,PFAz-SQ-2中薁的七元环与吲哚稠合。研究表明,PFAz-SQ-1和PFAz-SQ-2溶液的最大吸收波长分别为860 和815 nm,将其制成纳米粒子,PFAz-SQ-1主要呈J-聚集,其最大吸收波长为1092 nm,位于近红外二区,而PFAz-SQ-2主要呈H-聚集,其最大吸收峰位于650 nm。与南开大学丁丹课题组合作发现,两种纳米粒子均具有可忽略不计的荧光和活性氧产率,且具有较高的光热转换效率,分别为90.98%和80.58%;PFAz-SQ-1纳米粒子在1064 nm激光照射下具有更优的深层组织肿瘤光声成像和光热治疗效果,且产生的热量可用于破坏人牙根管内壁的细菌生物膜,与低浓度次氯酸钠溶液联用后的杀菌率高达99.8%,表明PFAz-SQ-1纳米粒子在牙根管治疗方面具有较大的应用前景。该研究为设计具有近红外二区吸收的高性能薁基方酸菁材料提供了思路,拓展了方酸菁染料的应用领域。相关研究成果发表在Angew. Chem. Int. Ed.2024, 63, e202400372上。高希珂研究员和丁丹教授为共同通讯作者,上海有机所姚怡明和南开大学高贺麒博士为共同第一作者,理论计算由上海中医药大学杨笑迪教授完成。上述研究得到了国家自然科学基金和中国科学院先导B等项目的支持。

图 3. 薁并吲哚类方酸菁染料及其光诊疗研究

论文链接

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2024/qo/d4qo01604a

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.202400474

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202400372

附件: